13. Dez 2023

|

Gesundheit

Prostatakrebs - und was nun?

Journalist: Christiane Meyer-Spittler

|

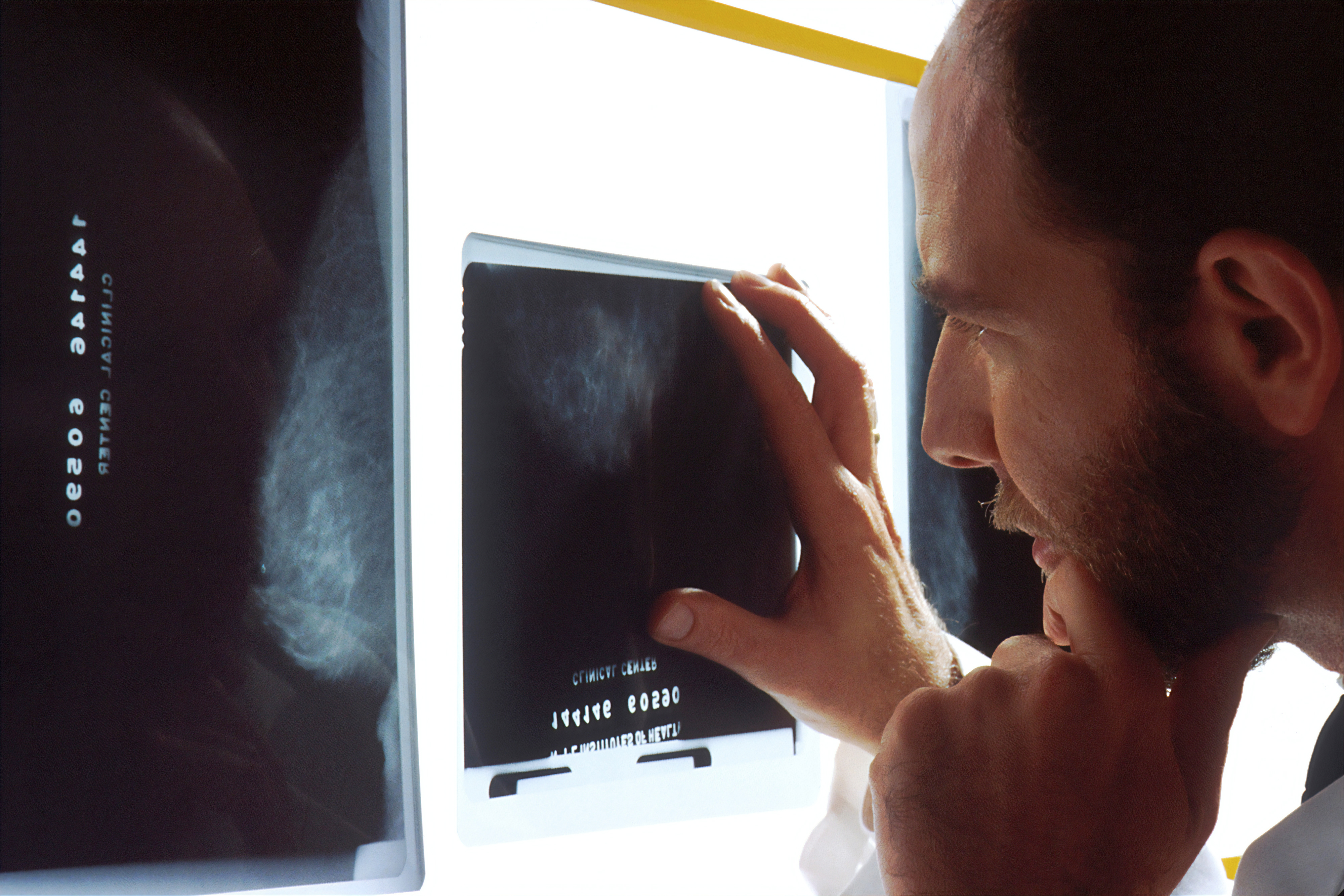

Foto: National Cancer Institute/unsplash

Prostatakrebs betrifft jährlich Tausende Männer in Deutschland. Die Früherkennung ist entscheidend. Der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe setzt sich für kostenlose Tests ein. Die DGU empfiehlt einen PSA-Test-basierten Ansatz für eine präzisere Diagnose und Behandlung. Im Gespräch mit den Experten Werner Seelig, Prof. Dr. Jürgen Gschwend und Prof. Dr. Maurice Stephan Michel.

Werner Seelig, Vorstandsvorsitzender Prostatakreb Selbsthilfe e. V.

Vor dieser Diagnose stehen rund 68.000 Männer jährlich in Deutschland – und jeder steht erstmal alleine da. Vielen Fragen, begleitet von Sorgen und Ängsten, stellen sich und wollen beantwortet werden. Doch für persönliche Gespräche hat medizinisches Fachpersonal wenig Zeit.

Das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter oder ist genetisch bedingt. Obwohl Prostatakrebs in der Regel langsam wächst und nicht gleich zum Tod führt, kann er streuen. Deshalb gilt: Je früher erkannt, desto besser therapierbar.

Allerdings nutzen viele Männer Früherkennung – die Bestimmung des PSA-Wertes – nicht, da er selbst bezahlt werden muss.

Somit kämpft der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e. V. seit Jahren um die Anerkennung des risikoadaptierten PSA-Tests und fordert ihn als kostenfreie Früherkennungs-Maßnahme.

Der BPS ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Männern, die an Prostatakrebs erkrankt sind. Dem BPS gehören rund 180 Selbsthilfegruppen an und ist damit eine der größten Organisationen von und für Prostatakrebspatienten weltweit.

Er bietet Betroffenen, Angehörigen und Interessierten nicht nur aktualisierte Informationen (www.prostatakrebs-bps.de), sondern unterhält eine Beratungshotline (Dienstag bis Donnerstag, 15 bis 18 Uhr) unter der gebührenfreien Rufnummer: 0800–70 80 123. Hier stehen selbst an Prostatakrebs erkrankte Berater zur Verfügung, um alle Fragen zur Prostatakrebs-Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge – immer auf Basis der wissenschaftlichen S3-Leitlinie Prostatakarzinom – sensibel und ohne Zeitdruck zu beantworten.

Prof. Dr. Jürgen Gschwend, DGU-Präsident und Prof. Dr. Maurice Stephan Michel, DGU-Generalsekretär und Sprecher des Vorstands

Das Prostatakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung des Mannes in Deutschland. Etwa 15.000 Männer versterben jedes Jahr daran.

Männern ab 45 Jahren wird seit 1971 die jährliche rektale Tastuntersuchung als Teil der Früherkennung empfohlen. Diese Untersuchung wird von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert. Langzeitstudien haben jedoch gezeigt, dass diese Methode zur Früherkennung nicht geeignet ist: Verdächtige Tastbefunde erwiesen sich in den allermeisten Fällen als harmlos, tatsächliche Tumore hingegen blieben häufig unerkannt.

Dagegen kann der PSA-Test (Prostata-spezifisches Antigen) eine Krebserkrankung viel verlässlicher anzeigen. Er misst im Blut das PSA-Protein. Das ist ein Eiweißstoff, welcher in der Prostata produziert wird und im Falle einer Erkrankung erhöht ist. Die Bestimmung dieses Wertes alleine reicht jedoch für eine Krebsdiagnose nicht aus. Denn ein erhöhter PSA-Wert kann ein Anzeichen für verschiedene Prostataerkrankungen wie die Prostatitis (Prostataentzündung), die Prostatahyperplasie (vergrößerte Prostata) oder eben der Prostatakrebs sein kann.

Daher empfehlen wir als Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V. (DGU) ein risikoadaptiertes auf dem PSA-Test basiertes Vorgehen, das bei abklärungsbedürftigen Befunden die Bildgebung mittels Magnetresonanztomografie (mpMRT) beinhaltet. Bei einer auffälligen Bildgebung ist dann eine weitere Untersuchung, nämlich eine Prostatabiopsie, erforderlich.

Es ist unser Ziel, durch eine smarte Prostatakrebsfrüherkennung relevante Prostatakarzinome in frühen Stadien zu entdecken und gleichzeitig Überdiagnostik und Übertherapie zu reduzieren.